大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

開業から30年の信頼と実績

産業廃棄物処理施設・産廃許可のご相談は

橋本行政書士事務所

〒550-0005大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル407号

お問合せはお気軽にどうぞ

Email: info@hasimoto-office.jp

06-6543-7727

中間処理施設・積替え保管を含む収集運搬業 説明会開催から事業計画書提出について

産業廃棄物処理施設 許可申請 手続編 ②

中間処理施設、積替え保管を含む収集運搬業許可とも、行政との事前協議書の提出、説明会の開催、説明会実施報告書、事業計画書の提出など、手続の流れとしてはほぼ同じ手順と考えます。

詳細は、計画地の管轄する行政の審査手順に則って、手続きを進めます。

手続きの基本的な流れ

①事前相談… 計画地の行政、関係各課局へ相談。

↓

②事前協議書の提出… 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、生活環境影響調査計画の

打ち合わせを行うなどの別途手続きが必要。

↓

③説明会開催計画書の提出(同時に事業計画書を提出するケースもあり)

↓

④縦覧期間

↓

⑤説明会の開催

↓

⑥意見書の提出があった場合は、それに対する見解書を提出

↓

⑦説明会開催報告書

↓

⑧事業計画書の提出… 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、都市計画審議会を経る

などの別途手続きが必要。

↓

⑨行政から承認書の交付

↓

⑩産業廃棄物施設設置許可申請

↓

⑪工事着工~工事完了後、使用前検査

↓

⑫産業廃棄物処理業許可申請

↓

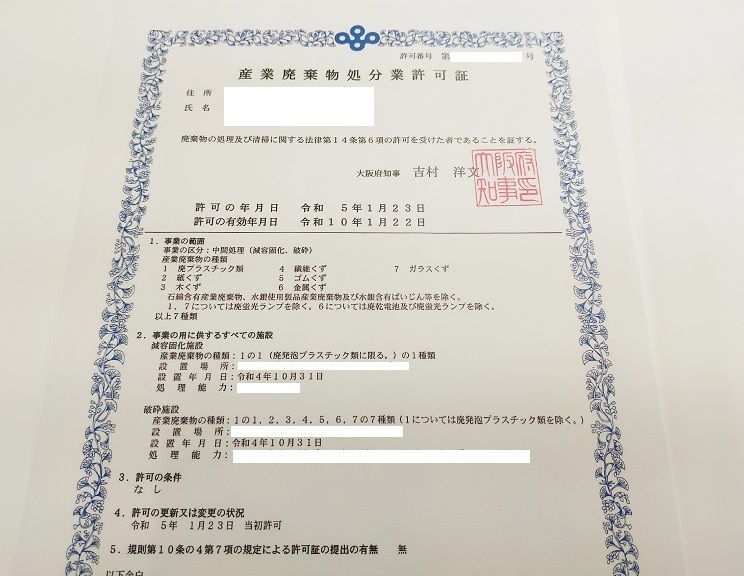

⑬許可証の交付

※ 上記、行政の取扱いについては、順序が入れ替わる場合があります。

説明会開催計画書

事前協議の審査を経て、行政からの指導書を基に、説明会を実施します。

生活環境保全の見地から、周辺住民に対し周知による説明を行わなければなりません。

説明会開催計画書を提出し(ケースによっては同時に事業計画書を提出する場合もあります)行政での審査を経て、OKが出れば指導書をもとに、計画地周辺の関係住民などに対して、説明会を開催する流れとなります。

閲覧、説明会の開催方法は、多くの場合、各行政の条例に基づき行うため、手続き上の差異が大きく、たとえば大阪市の場合は、原則、説明会は開催せず、個別訪問し説明に回るように指導されます。

申請先の行政の指示に従い、いずれのケースであっても、説明会等に必要な資料を準備し、丁寧に説明を行うことが重要です。

中間処理施設の場合、計画地に隣接する自治会及び、周辺の土地所有者・占有者が対象となりますが、生活環境に影響を及ぼすことを考慮して、自治会の範囲について個別指示が出たり、土地だけではなく建物の所有者・占有者に対しても説明を行う等、案件ごとに具体的な指示に従い行います。

【地元説明会の実施・見解書の提示の範囲】 ※下記は大阪府の場合

1.申請地所有者…申請地は廃棄物を保管または処理する場所

2.隣接地所有者・占有者…隣接地は地籍図により範囲を決定する。

3.地元自治会の区域の居住者…地元市町村で確認する。

自治会の境界に申請地がある場合は、隣接する自治会も含む。

4.第一次放流先の水利権者…地元市町村で確認する。工程排水がない場合は対象外。

5.法第15条許可(施設設置許可)を伴う場合は、生活環境影響調査書に記載された影響があると認められる地域に居住する者。

6.上記地域内の事業所に勤務している者。上記地域内の土地における農業経営者。

説明会の実施範囲や方法などは、計画地の自治体の考えによってローカルルールがあること、立地案件によっては同意を得ることが必要となることもあります。

周辺の関係住民に対し理解を求めることは、許可取得後の運営にも大きく影響するため、当事務所では、このプロセスをもっとも重要視しています。

閲覧・説明会の開催

閲覧、説明会実施に関しての主な留意事項

※下記は、大阪府を基準としています。行政により基準が変わることがあります。

【参考例】

☑ 閲覧及び説明会開催の周知は、ほぼ全ての関係住民が知ることができる方法を適切に選択すること。

☑ 閲覧の場所及び時間帯は、関係住民が事前承諾などなく、自由にかつ容易に閲覧できるものとすること。

☑ 説明会開催場所は、関係住民が事前承諾なしに自由に出席でき、容易に行くことができる場所で、想定される人数が十分収容できる場所とすること。

☑ 説明会の開催日時は、関係住民が出席しやすい時間帯に設定すること。

☑ 開催の場所又は時間等の条件(広い関係地域での場所設定、勤労者の便宜のための週末夕方の時間設定等)から、関係地域の住民のほぼ全てを網羅できないと考えられる場合、または計画が複雑である等により事業計画の十分な説明が出来なかった場合は、説明会を複数回開催するよう努めること。なお、説明会の追加開催に際しては、事前に説明会等計画書変更届出書を提出すること。

☑ 説明会でのやりとりを出席者合意のもと録音を行うか、もしくは議事録作成後、出席者の代表者に内容の確認を求めること(署名等や確認した日時、双方の人物の付記等により記録)

☑ 説明会の様子は出席者合意のもと写真撮影を行う。出席者がいなかった場合も、会場の様子を撮影のうえ、会場に待機していた時間を記録すること。

☑ 意見書を期日までに書類で提出できることを確実に説明すること。

周辺住民等から意見書を受付し、意見書に対する見解書を作成・提出

申請者は、地元説明会を開催し(または個別訪問による説明)地域の住民の意見に対し、見解を示す必要があります。

説明時に配布した「意見書」に質問や意見があれば提出いただき、すべての意見書に対し、内容に対する見解書(どのように対応していくか)を作成し、提出します。

縦覧期間を経て、意見書が提出されなくなった時点で、説明会を終了したものとします。

(※行政によって取扱いが異なりますので、ご注意ください。)

説明会実施報告書の提出

※下記は、大阪府を基準としています。行政により基準が変わることがあります。

説明会開催したことを報告する「説明会等報告書」を下記書類とともに提出します。

【参考例】

| 主な項目 | 具体的項目 | 要項 | |

| 閲覧の結果 | 閲覧の場所、期間

| ・文書配布の場合は、当該文書 ・配布した地域及び対象 ・新聞等の掲載を行った場合は記事 ・掲示を行った場合は、掲示の状況を示す写真、地図等 ・回覧板を使用した場合は、回覧回付団体、地域等 | |

| 説明会の開催結果 | 開催日時、場所 出席者名簿 議事録 開催できなかった場合はその理由等 | ・説明会議事録(説明内容と説明時間、質疑応答の内容と時間、その他、説明会で行われた発言内容) ・配布資料 ・出席者の合意が得られた場合は録音データ ・出席者の合意が得た上で説明会の様子を撮影した写真 | |

| 意見書及び見解書の要約 | 意見書の受付期間 意見書の総数 意見と見解の要旨 | ・意見書 ・見解書 ・意見書が無い場合、電話や関係住民と接触した際に応答した内容の要約 | |

事業計画書の提出

事業計画書に添付する主な書類について

ケースによっては説明会開催計画書と同時に事業計画書を提出する場合もあります。

| 主な添付資料 | 要項 |

| 平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書等 | ・廃棄物及び処理物を取り扱う全ての施設 ・敷地周辺の囲い、出入り口の扉等 ・施設構造の寸法 ・測定口、点検口、測定器の位置 ・原動機の位置、構造、能力(燃料を使用する場合は燃料タンクの位置) ・廃棄物投入口及び排出口 ・公害防止施設との接続構造 ・施設の銘板(型式、製造年月、製造者名)の位置 ・場内の排水系統図、排水施設(溝・管、会所、沈殿槽、処理施設等、雨水排水を含む) ・保管施設の壁の耐力構造または容器の形状材質 ・積替え保管場所に設けるネット(目の開き、設置高さ、範囲を明示) ・破砕、混合、減容施設においては、破砕刃、混合刃、押込スクリュー等の形状や枚数 ・焼却施設においては、焼却室の形状、送風機、バーナー温度計の位置等 ・加熱を行う施設においては、加熱または熱交換を行う部分の構造 等 |

| 中間処理後の産業廃棄物の処理方法 | 処理後物、再生物 ・廃棄物の品目、名称 ・性状(形状、粒度、材質等、腐敗性の有無) ・発生量(1日あたり通常、最大の量) ・廃棄物は処理委託先の名称、所在地、利用方法 ・再生物は販売先の名称、所在地、利用方法 等 |

| 生活環境影響調査結果書 | 環境省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」への適合について行政の事前審査を受け、承認を得ていること |

| 地権者、建物等所有者へ説明済であることを証する書類 | 地権者への説明内容について ・事業計画の内容、説明を行った年月日 ・説明の議事録 等

|

| 敷地内配置図 | ・処理施設、保管施設、公害防止施設 ・選別場所、積替え作業場所 ・管理事務所 ・公道からの進入路、出入口、計量器(設置されている場合) ・囲いの高さと範囲 ・排水計画(舗装範囲と勾配、溝・管、会所、分離槽・排水処理施設、排水口等の位置) ・敷地形状は測量による。 |

処理工程図 生活環境保全措置関係書類 | ・排出元業種、排出工程 ・中間処理の場合:受入、事前選別、前処理、中間処理、後処理 |

| 関係法令手続書類 | ・関係法令に基づく手続きの許可証、届出書、申請書 等 ・建築行為が伴う場合は、確認申請、確認済書、検査済書 ・協議中の場合は経過説明書 |

土地登記簿謄本 地籍図 建物登記簿謄本 | ・提出前3ヵ月以内の原本 ・公図が存在しない場合は、その旨の事情がわかる書類等 ・公図上の地位と現地の位置関係が異なる場合は、地籍・筆界測量図、現地調査による図面、その他位置関係がわかる図面 等 |

| 処理・保管能力計算書 | ・中間処理施設においては、処理前保管容量、処理能力、処理後物保管容量について、産業廃棄物の種類毎に算出。 ・積替え保管施設においては、産業廃棄物の種類毎の保管容量を算出。 ・中間処理施設は、1日8時間またはそれ以上の最大稼働時間で計算。 ・機械構造から計算により算出すること ・保管量の計算は、量及び保管形状に関する保管基準を遵守すること。 ・計算に適用した比重の根拠を明記すること。 等 |

社内組織図 緊急時体制図 保守点検書類 運搬・処分帳簿 | ・社内組織図は、部署名、役職名、連絡系統、電話番号、事業管理者の役職・指名を付記する。 ・緊急時体制図には、警察、消防、病院、労働基準監督署、その他事業所管官庁(各名称及び電話番号) 等 ・保守点検書類には、点検箇所、点検項目、項目別の点検頻度を記録。 ・様式には、日付欄、記録者署名欄、事業場責任者確認欄、点検箇所・項目別の結果欄、異常時の対応記載欄を設ける。 |

公害防止・生活環境保全対策について

※下記は、大阪府を基準としています。行政により書類等が変わることがあります。

事業計画書のなかでは、どのような生活環境保全に対する対策、措置をとるか個別具体的に明記します。

①飛散及び流出防止措置

原則として、密閉倉庫型の建築物の屋内で作業を行うこと。

②粉じん等発生防止措置

必要に応じ、粉じん等の発生により周辺の生活環境を損なわないよう、囲い、散水設備又は集塵設備等の設備が設けられていること。車両に付着した土砂などを洗い落とす設備など。

③騒音振動発生防止措置

騒音や振動の発生により、周辺の生活環境を損なわない施設構造等となっていること。

④地下浸透防止措置

敷地内の床面は、原則としてアスファルト・コンクリート舗装以上の構造とし、搬入車両や重機等が運行する場所は、車両等の荷重に耐えられるものであること。

⑤悪臭発散防止措置

臭気の発生により周辺の生活環境を損なわないよう施設の密閉化または脱臭装置の設置等の臭気防止措置が講じられていること。

⑥汚水処理措置

⑦害虫等発生防止措置

施設内には、ねずみが生息し、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。

⑧火災発生防止措置

産業廃棄物の種類、量に応じた消火器等の消火設備が設けられていること。

⑨雨水流入防止措置

施設の外部の雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。

構造等設置計画について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条に定める、産業廃棄物処理施設の技術上の基準に対し、どのような構造で施設を設置するか個別具体的に明記します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第12条(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)

一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

二 削除

三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。

四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。

五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。

六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

維持管理計画について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条に定める、産業廃棄物処理施設の技術上の基準に対し、どのように維持管理し運営するか、個別具体的に明記します。

《技術上の基準》

・受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な産業廃棄物の性状の分析または計量を行う。

・施設への産業廃棄物の投入は、処理能力を超えないように行う。

・産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境保全上、必要な措置を講ずること。

・定期的に施設の点検、機能検査を行うこと。

・産業廃棄物の飛散、流出、悪臭の発散を防止するため、必要な措置を講ずること。

・蚊、はえ等の発生の防止に努め、施設内の清潔を保持すること。

・騒音、振動の発生により、周囲の生活環境を損なわないよう必要な措置を講ずること。

・施設から排水を流出する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的な水質検査を行うこと。

・施設の維持管理に関する点検、検査、その他の措置の記録を作成し、3年間保管すること。

関係法令の手続きについて

その他法令の手続きとして、各担当部署へ相談のうえ、関係書類を整えます。

〇関係法令一覧表【代表的なものを列挙】

| 関係法令 | |||

| □粉じん、ばい煙、臭気などの発生 □汚水の放流 □土地の形質変更 □地下水の採取 | ・大気汚染防止法 ⇒ 一般粉じん発生施設の届出について ・水質汚濁防止法 ・土壌汚染対策法 ・ダイオキシン類対策特別措置法 ・その他、生活環境保全に関する条例 | ||

| □フロン類の回収 | ・フロン排出抑制法 | ||

| □建築物 □特定工作物の設置 □計画地が調整区域 □宅造規制区域で盛土切土 | ・建築基準法 ・都市計画法 ・宅地造成等規制法 | ||

| □計画地が砂防指定地域 □計画地付近に河川 | ・砂防法 ・河川法 | ||

| □計画地の地目が林(山林等) □計画地が森林区域 □計画地が自然公園区域 | ・森林法 ・自然保全法 ・自然公園法 ・その他、条例 | ||

| □振動、騒音、悪臭等の発生 | ・騒音規制法 ⇒ 騒音振動特定施設の届出について ・振動規制法 ・その他、自治体の生活環境保全に関する条例 | ||

| □建築物の新築・改築・用途変更 □危険物の取扱い | ・消防法 | ||

| □計画地の地目が田、畑 | ・農地法 | ||

| □掘削 | ・文化財保護法 |

その他、計画地が臨港地区の場合は、構築物の規制があります。 臨港地区とは・・・

臨港地区とは・・・

都市計画法に定める地域地区のひとつで、港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)に隣接する陸域を指定しています。

臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に港湾局と調整しなければなりませんので注意が必要です。

詳しくはこちらをクリック

産業廃棄物処理施設を計画にあたっては、慎重かつ丁寧な事前調査が必須となります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、用地の現地下見や調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

産業廃棄物処理施設の場所を決める際、特に重要となるのが予定地の用途地域が何に当たるのか。工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)となっているのか。

建物を建設するにあたっての問題点がないかどうか。

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、砂防法、河川法、森林法、消防法、農地法など制限の有無などを調査します。

また、都道府県、市町村の環境保全条例や、指導要綱などについて調査確認します。

産業廃棄物処理施設の土地を「決める前に」ご相談ください。

近畿圏はもちろんのこと、遠方の場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業許可(処理施設、積替・保管等)は

橋本事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬業はもちろんのこと、処理業全般でお困りごとがございましたら、

橋本行政書士事務所までご相談ください。

計画の段階から、総合的にサポート!

計画地の下見や調査を行い、産廃処理施設の計画、事前相談の段階から対応させていただきます。

廃掃法15条許可、建築基準法51条許可にも対応!

大規模な処理施設に伴う、困難な許可手続きに対応できる行政書士事務所は全国的にも稀有な存在といえます。当事務所には経験と実績がありますので、しっかりと対応いたします。

住民説明会などの運営に対応します!

周辺住民の方々への説明会は、産廃許可の「要」といっても過言ではありません。いかに丁寧な対応するかが重要となります。その説明会の運営にも対応させていただきます。

お客様と二人三脚、親切丁寧がモットーです!

とくに処理施設を開業するまでには、ケースによっては2~3年かかることもあります。「なかなか連絡がつかない」「対応が遅い」という事がないよう二人三脚で迅速に対応することに努めています。

全ての対応を行政書士が担当します!

事務員や補助者がお客様を担当することはなく、全ての対応を一貫して国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心ください。

その他、このようなご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

- 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?

- 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか?

- 産業廃棄物の積替保管、中間処分業の許可を取得したい。

- すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。

- 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。 など

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

お問合せはこちら

産廃処理業・施設許可・

51条許可のご相談はお気軽に橋本事務所まで

06-6543-7727

産業廃棄物処理施設の事前調査を承ります。

当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

取扱い業務のご案内

事務所所在地

当ビル1Fデンタルクリニック横の入口からお入りください。

当事務所の打合せスペース

大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩1分